L’expression de Style international est employée pour la première fois en 1932 à l’occasion d’une exposition organisée par le Musée d’art moderne (MoMA) de New York. On y reconnait un style universel dans les oeuvres du groupe d’architecte composé par Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius… C’est une situation inédite dans l’art depuis le style gothique.

Ce style recouvre spécifiquement les oeuvres du mouvement moderne qui combinent fonction, technologie et forme géométriques. L’esthétique est moderne, épurée (acier, verre, rendu blanc), bien que plus élégante et moins austère que le modernisme époque Bauhaus

Parmi les oeuvres les plus emblématiques du Style international, on peut citer la chaise Barcelona de Mies Van der Rohe et de sa collègue et compagne Lilly Reich. Créée en 1929, pour le luxueux Pavillon Allemand de l’Exposition internationale de Barcelone, la chaise Barcelona devait servir de trône au roi et à la reine d’Espagne pour leur visite de l’exposition. La combinaison de luxe avec les coussins recouverts de cuir, de confort assuré par le lourd cadre en acier, et de simplicité grâce au design épuré, représente l’essence même du Style international, s’adaptant à tous les environnements.

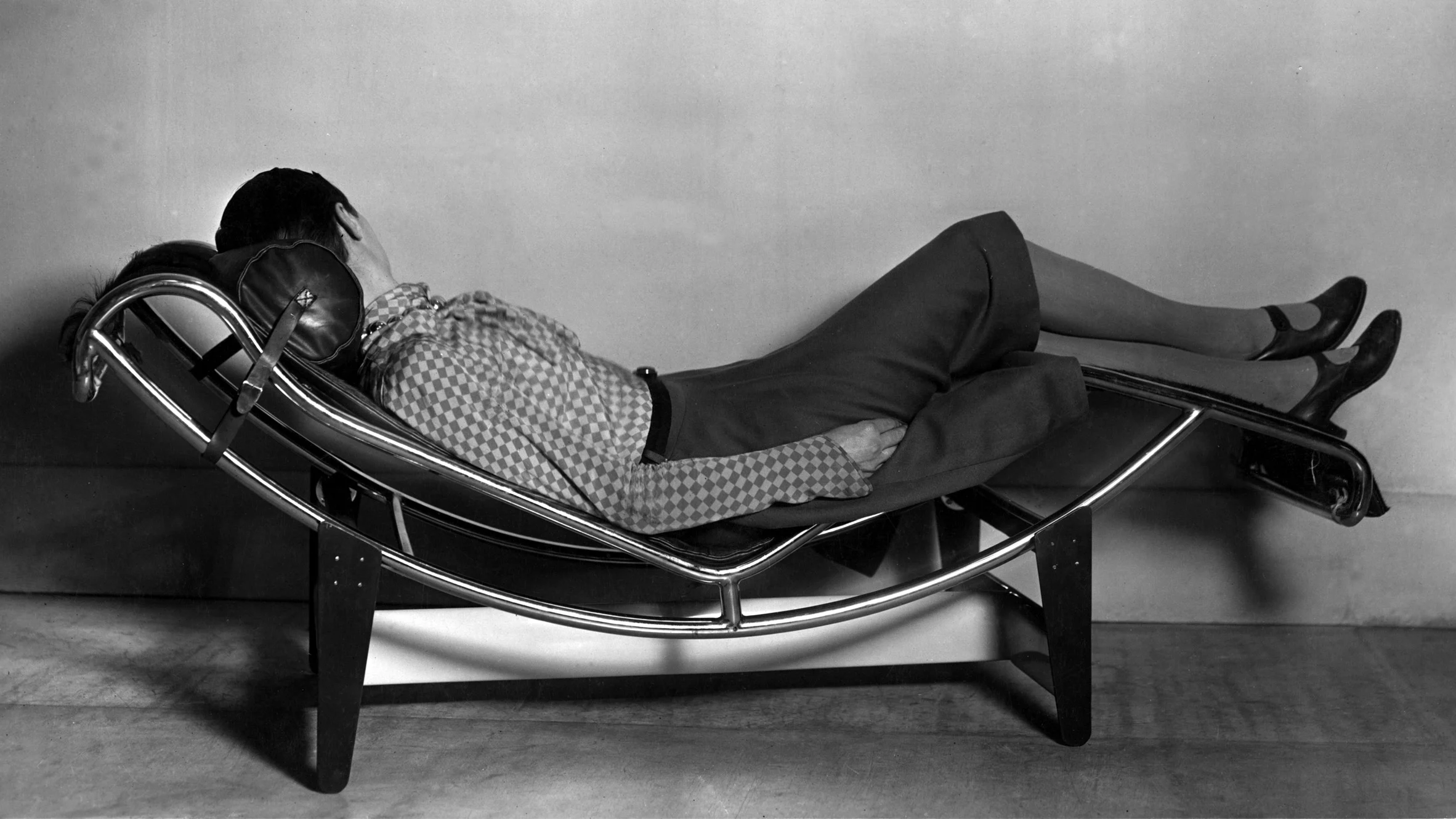

En France, c’est Charlotte Perriand et le franco-suisse Le Corbusier qui sont les représentants de ce style International. Après avoir meublé de verre, d’acier et d’aluminium le « Bar sous le toit » en 1927, Charlotte Perriand collabore avec Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret pour la maison La Roche à Paris. Sa pièce iconique est la chaise longue LC4 en acier tubulaire, interprétation moderne et confortable du lit de repos du 18ème siècle. De son côté, Le Corbusier exprime dès 1929 la quintessence du Style International avec l’habitat moderne de la Villa Savoye de Poissy : lignes pures avec les pilotis et le toit plat, espaces parfaitement proportionnés, élégance avec les fenêtres en bandeau…

Une autre figure phare du Style international est l’irlando-écossaise Eileen Gray. Inspirée par le travail de Breuer au Bauhaus, elle réalise des meubles modernistes en acier tubulaire dans les années 1920 qui deviendront célèbres : le paravent Brick en 1922, faits de panneaux orientables en bois laqué noir montés sur une structure en acier, le fauteuil Bibendum en 1926, dont le garnissage bulbeux est inspiré du bonhomme Michelin, ou la table E-1027 en 1927, qui utilisait un système novateur permettant de l’ajuster en hauteur. Avec le support de son mari l’architecte roumain Jean Badovici, Eileen Gray conçut des bâtiments fonctionnalistes aux toits plates et aux murs blancs à la manière de Le Corbusier.

L’architecte d’origine autrichienne Richard Neutra dessina de nombreuses maisons dans le style moderniste en Californie. L’une de ses plus réussies est la Kaufmann Desert House avec ses murs en grès de l’Utah, son intérieur aux surfaces blanches et ses immenses étendues de pelouse. Dans le salon intérieur les baies vitrées et les avancées de toit créent un chaleureux mélange d’ombre et de lumière. Les rideaux tombant jusqu’au sol font partie du système mis au point par Neutra pour réguler la lumière et la chaleur à l’intérieur.

Des designers d’après-guerre aux Etats-Unis comme Florence Knoll ou George Nelson ont allié cette conception démocratique (car universaliste) et moderne du design à la production industrielle en série : c’est le Bon Design (Good Design). Florence Schust développa l’architecture d’intérieur dans l’entreprise de fabrication de meubles Knoll de son mari Hans. Elle fit prospérer la société en appliquant les valeurs du Bauhaus et de son mentor, Mies van der Rohe, produisant les meubles de designers comme Saarinen ou Bertoia qui deviendront des classiques. La société Knoll demeure aujourd’hui l’un des principaux éditeurs de meubles modernistes.

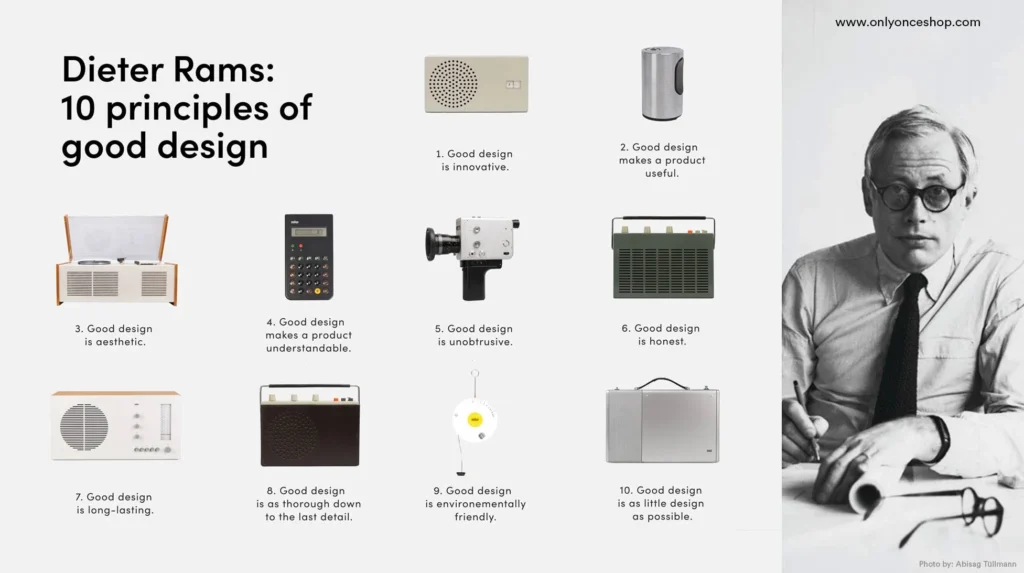

Cette idée de Bon Design est favorablement accueillie en Europe, notamment en Allemagne avec Max Bill ou encore Dieter Rams. Ce dernier sera directeur de la conception chez chez Braun et développera un style maison fonctionnaliste pour l’électroménager : systèmes hi-fi, radios réveil, calculatrices… Dieter Rams adopta une approche claire et fonctionnelle du design, des appareils simples à comprendre et à utiliser, dans un style minimaliste, épuré, à la finition soignée. Les dix principes du Bon Design édictés par Rams auront une influence très forte sur de nombreux designers, comme Jonathan Ive, vie-président du design chez Apple.

Dans les années 1950, les lampes de bureaux et de salon ont été un terrain d’expérimentation pour les designers modernistes. Les formes étaient sculpturales ou minimalistes, avec des pieds métalliques fins, des abat-jour coniques, avec des finitions soignées. L’américano-japonais Isamu Noguchi s’est illustré dans ce domaine après avoir été l’assistant du sculpteur Constantin Brancusi à Paris. Ses modèles inspirés des lanternes en papier japonaises sont devenues des icônes du design moderne.

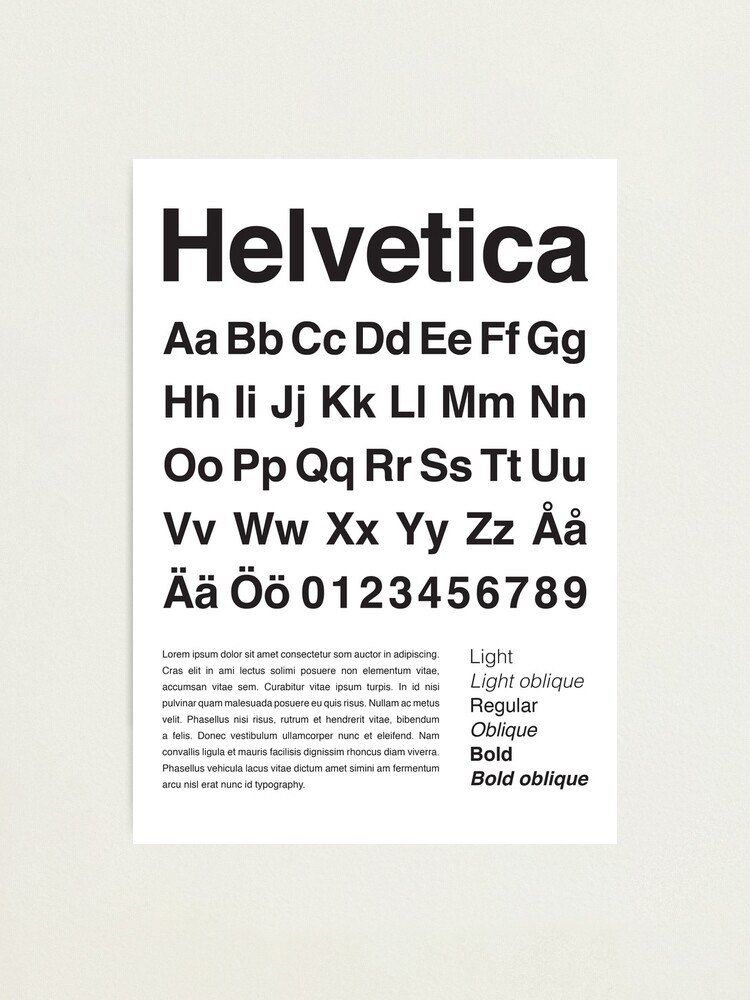

Les affiches du milieu de siècle étaient plus simples et marquantes que celles de l’entre-deux-guerres, avec le recours à des grands aplats de couleur vive, à la typographie, avec des polices sans empattement, et à la photographie. Des typographes comme Josef Müller-Brockmann et ses collègues suisses se concentraient sur la géométrie et la simplicité du texte pour produire un message clair et frappant. Un autre typographe suisse, Max Miedinger, dessina en 1957 pour la fonderie Haas la police Helvetica : simple, élégante, aux terminaisons verticales ou horizontales, et des lettres plus proches les unes des autres.

La réaction contre ce « Bon Design » considéré conservateur et conformiste aboutira au Post-modernisme dans les années 1970. Enfin certains ont poussé le Style international à ses limites logiques avec le Brutalisme : utilisation du béton, formes géométriques rigides.

Après le Post-modernisme, certains architectes comme Norman Foster reprendront avec succès les principes du Style International : puissance, élégance, clarté. On observe également ces dernières années un retour chez les fabricants à une esthétique rationnelle, et à des solutions transculturelles, autre axiome du style international (le fonctionnalisme).