Source : The Story of Art – Gombrich, E.H

Les chefs-d’oeuvre des maîtres italiens de la Renaissance firent grande impression au nord des Alpes. Trois nouveautés frappaient les artistes septentrionaux, dont leur propre art paraissait d’un coup suranné : le traitement scientifique de la perspective, la connaissance de l’anatomie et la représentation du corps humain dans toute sa beauté, et enfin la reprise des formes de l’architecture qui semblaient alors inséparables de la dignité et de la beauté.

En architecture, l’école gothique et le renouveau de l’architecture classique diffèrent radicalement. Ainsi l’adoption du style classique fut très long, et initié surtout par les demandes des mécènes revenant d’Italie qui voulaient se mettre « à la mode ». Ainsi les architectes du Nord n’ont commencé par adopter le style classique que de manière superficielle et partielle : il existe ainsi en France, Allemagne ou Angleterre des églises dont les piliers supportant la voûte ont été déguisés en colonnes par l’adjonction d’un chapiteau classique, et dont les fenêtres présentent un remplage gothique, mais où l’ogive a cédé la place à l’arc en plein cintre, résultat de l’alliage incongru de deux styles si opposés.

En peinture, on ne peut se permettre d’assembler et de superposer des styles. On se devait de bien pénétrer les principes nouveaux avant de prendre parti à leur égard. Ainsi du plus grand artiste qu’ait engendré l’Allemagne : Albrecht Dürer (1471-1528), qui voyagea en Italie et eut conscience toute sa vie de l’importance capitale des idées de la Renaissance pour l’avenir des arts. Il concrétisa la patience et la précision d’un Van Eyck dans l’observation de la nature avec la puissance d’expression et d’imagination des grands artistes, pour atteindre l’aboutissement de l’art gothique.

Parallèlement, son esprit était occupé par l’art italien. La beauté idéale dans la représentation du corps humain de l’art classique échappait aux gothiques, et l’observation scrupuleuse de la nature ne pouvait suffire à atteindre cette beauté donnant l’illusion de la vie. Raphaël parlait d’une « certaine idée du beau » qu’il s’était forgé par une longue étude de la sculpture antique et du modèle vivant. Dürer, lui, se mit à la recherche de règles constantes dans les livres des auteurs classiques, de formules précises et transmissibles capables d’exprimer ce qui fait la beauté d’un corps humain. Si les formes harmonieuses de Dürer n’ont pas la beauté triomphantes de leurs modèles italiens ou classiques, elles constituent le fruit de la première tentative sérieuse de transposer l’idéal méditerranéen dans la tradition du Nord, intégrant en l’espèce la personnalité artistique de Dürer.

Avec la renommée atteinte par Dürer, le préjugé encore présent dans les pays du Nord qui écartait de la société l’artiste travaillant de ses mains était en voie de disparition. Nous savons énormément de choses sur Dürer car celui-ci se considérait comme un novateur et un réformateur de l’art de son pays, il réfléchissait sur les mobiles qui le poussaient et sur les buts qu’il poursuivait. Il voulait guider sa génération.

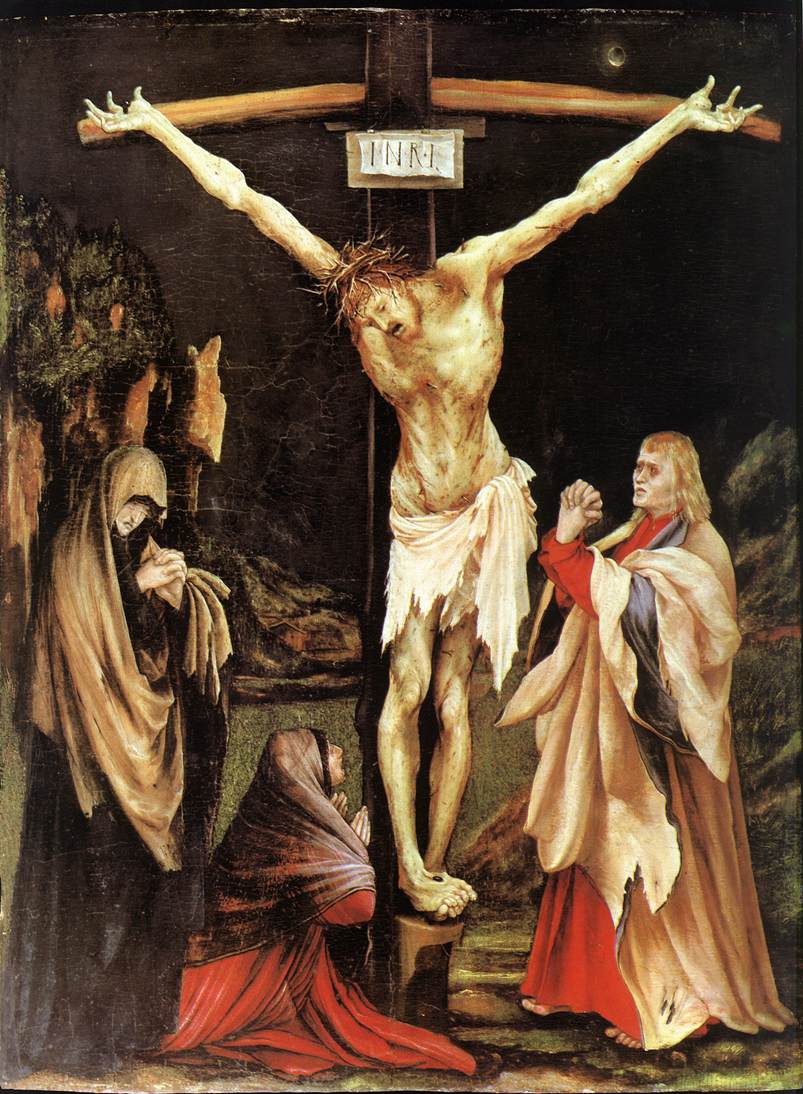

A l’inverse de Dürer, Matthias Grünewald, bien qu’au courant de certaines des innovations de l’art italien, n’en fit usage que lorsqu’elles cadraient avec ses propres conceptions artistiques, et il ne semble n’avoir nullement été en proie au doute : pour lui l’art n’était pas à la recherche des lois secrètes de la beauté, et ne pouvait avoir qu’un but, son but médiéval, celui de proclamer les saintes vérités enseignées par l’Eglise. Il continua ainsi à faire varier les dimensions des personnages selon leur importance dans la scène représentée. L’oeuvre de Grünewald nous rappelle utilement qu’un artiste peut faire partie des plus grands sans apporter sa contribution à ce qui constitue le « modernisme » de son époque, car la grandeur ne réside pas dans la nouveauté. Grünewald n’utilisait ces nouveautés que lorsqu’elles l’aidaient à dire ce qu’il voulait.

Le peintre Mabuse est l’illustration de la tentative de conciliation des anciennes traditions avec les nouvelles méthodes. Il y a quelque chose de bizarre à voir ses personnages, peints dans la tradition de Van Eyck, placés dans le faste des immenses portiques classiques.

Le plus grand artiste néerlandais de cette époque est de ceux qui se sont refusés aux séductions du modernisme italien : Jérôme Bosch, dont on ne sait presque rien. Comme Grünewald, sa peinture évoque puissamment un monde imaginaire. C’est le peintre fantastique de l’enfer et de tout ce qui y grouille, illustrant la conjoncture du moment en Europe.

Source : The Story of Art – Gombrich, E.H