Source : The Story of Art – Gombrich, E.H

Pour la plupart des gens, « l’art moderne » est un art qui a complètement rompu avec les traditions du passé et qui s’efforce de faire ce qu’aucun artiste n’aurait même imaginé avant. Certains pensent que l’art doit suivre le rythme de son époque, d’autres s’en tiennent à la nostalgie du bon vieux temps et condamnent l’art moderne en bloc. En fait, nous l’avons vu, la situation est plus complexe et la vraie rupture dans la tradition remonte à 1789, avec la prise de conscience de la notion de style. Les artistes commencèrent leurs expérimentations, chaque mouvement se parant comme d’un étendard d’un nouvel « isme ».

Paradoxalement, c’est la branche de l’art qui avait le plus souffert de la confusion générale qui a le mieux réussi à créer un style nouveau et durable : l’architecture moderne s’est formée lentement, et ses principes sont aujourd’hui si fortement établis qu’on ne songe plus à les remettre en cause. Rappelons les recherches de l’Art nouveau ou les possibilités techniques de la construction en fer se combinaient encore avec de plaisants motifs décoratifs. Mais l’avenir appartenait à ceux qui décideraient de repartir de zéro et de se débarrasser de ces préoccupations de style et d’ornement. Ce point de vue neuf fit jour dans plusieurs pays, et principalement aux Etats-Unis, ou les progrès techniques étaient moins freinés par le poids des traditions. L’architecte Frank Lloyd Wright (1869-1959) saisit rapidement que ce qui compte dans une maison, c’est les pièces et non la façade. Si l’intérieur était harmonieux et pratique, un extérieur satisfaisant en découlerait. Ce renoncement aux vieilles rengaines de l’architecture et de la sacro-sainte symétrie fut une révolution : suppression des moulures, corniches… Wright croyait en « l’architecture organique » : une maison doit se développer comme un organisme vivant, né des besoins de l’homme et du caractère du pays, du site. Une partie du public réagit contre une telle conception à la vue de ces maisons nues et dépouillées de tout système de fausses moulures, volutes et pilastres héritées depuis Brunelleschi.

Cette révolution du goût est l’oeuvre de quelques pionniers dont les premières expériences dans l’emploi des nouveaux matériaux de construction ont souvent été reçues avec hostilité et dérision. Ainsi du Bauhaus de Dessau, creuset de l’architecture moderne, école d’architecture fondée par l’allemand Walter Gropius (1883-1969) qui sera fermée et liquidée par les Nazis. Gropius démontrera l’intérêt de la collaboration entre architecte et ingénieur, peu considérée au XIXème. On parle de « fonctionnalisme » : l’idée que si un objet est bien conçu pour répondre à l’usage qu’on en attend, la beauté viendra par surcroit. Il y a du vrai dans cette affirmation, et elle a permis de nous débarrasser de tout ce bazar d’ornements superflus et de mauvais gout dont le XIXème a encombré nos villes et nos demeures. Toutefois, il est aussi certain que bien des choses répondant à l’usage qu’on veut en faire n’en sont pas moins laides ou sans intérêt. Les meilleurs ouvrages de l’architecture moderne tirent surtout leur beauté du goût de leur auteur, et dans cette recherche d’harmonie, des expérimentations en apparence bizarres ou mêmes extravagantes dans l’évolution de formes nouvelles qui, déjà, nous semblent naturelles pour beaucoup.

Si la part d’audace dans l’invention architecturale est généralement reconnue et admise, il n’en est pourtant pas de même dans la peinture ou la sculpture. Beaucoup de ceux qui ne veulent rien savoir de « tous ces machins ultramodernes » ne se rendent pas compte que leur vie journalière en est imprégnée et comment leur goûts en ont été influencés. Les formes les plus folles il y a quelques années se retrouvent dans les revues, la publicité…

Première question : pourquoi le peintre doit-il expérimenter ? Pourquoi ne doit-il pas se contenter de peindre la nature du mieux de ses capacités ? L’art a perdu ses assises les plus fermes quand les artistes ont compris la contradiction interne qu’il y a à leur demander de « reproduire la nature ». Nous avons parler des égyptiens qui tendaient à représenter l’objet comme ils le connaissaient plutôt que comme ils le voyaient, les grecs ont insufflé la vie dans ces formes, les médiévaux racontèrent l’histoire sainte, les chinois la contemplation. Ce n’est qu’à la Renaissance que cette idée se fit jour. D’abord avec succès, le sfumato, la couleur vénitienne… permirent à l’artiste de mieux représenter ce qu’il voyait. Cependant chaque génération rencontrait des zones de résistance, des persistances de convention qui primaient sur la vision. Les artistes du XIXème siècle voulurent faire place nette de toutes ces conventions et s’en prirent à chacune d’elles. Des oeuvres très séduisantes sont nées de cette théorie, mais il ne faut pas oublier que l’idée qui les sous-tend n’est qu’une contre vérité : nous avons mieux compris depuis lors qu’il est très difficile de différencier ce que nous voyons de ce que nous connaissons (illusions d’optiques…). Traduites en peinture, les deux visions successives appelleraient formes et couleurs différentes. Et ce que nous voyons de notre fenêtre, nous pouvons le voir de cent façons différentes. Laquelle correspond vraiment à nos sensations ? Il faut faire un choix. Ainsi il faut presque toujours commencer par quelques lignes, quelques formes parfaitement conventionnelles. L’«Egyptien» qui est en nous ne peut pas être complètement réduit au silence. Cette difficulté a été particulièrement ressentie par la génération qui s’est appliqué à prolonger et dépasser les impressionnistes, et elle les amena finalement à rejeter toute la tradition occidentale. Ainsi avant la Première guerre mondiale, le regard de la jeune génération se porta vers l’art des vrais primitifs, notamment la sculpture africaine pour la raison suivante : ni la fidélité à la nature ni la beauté idéale, les deux thèmes associés de l’art occidental, ne semblaient avoir préoccupé ces artisans africains, mais leurs oeuvres possédaient précisément ce que l’art européen avait perdu dans sa longue quête : l’intensité de l’expression, la clarté de la structure, la simplicité de la technique.

Pour le meilleur ou pour le pire, les artistes du XXème siècle furent obligés de devenir des inventeurs. Pour attirer l’attention, ils durent chercher l’originalité, plutôt que la maitrise que nous admirons chez les grands artistes du passé. L’histoire de l’art doit tenir compte de cette incessante expérimentation, car beaucoup d’artistes les plus doués de l’époque se sont joints à ces efforts.

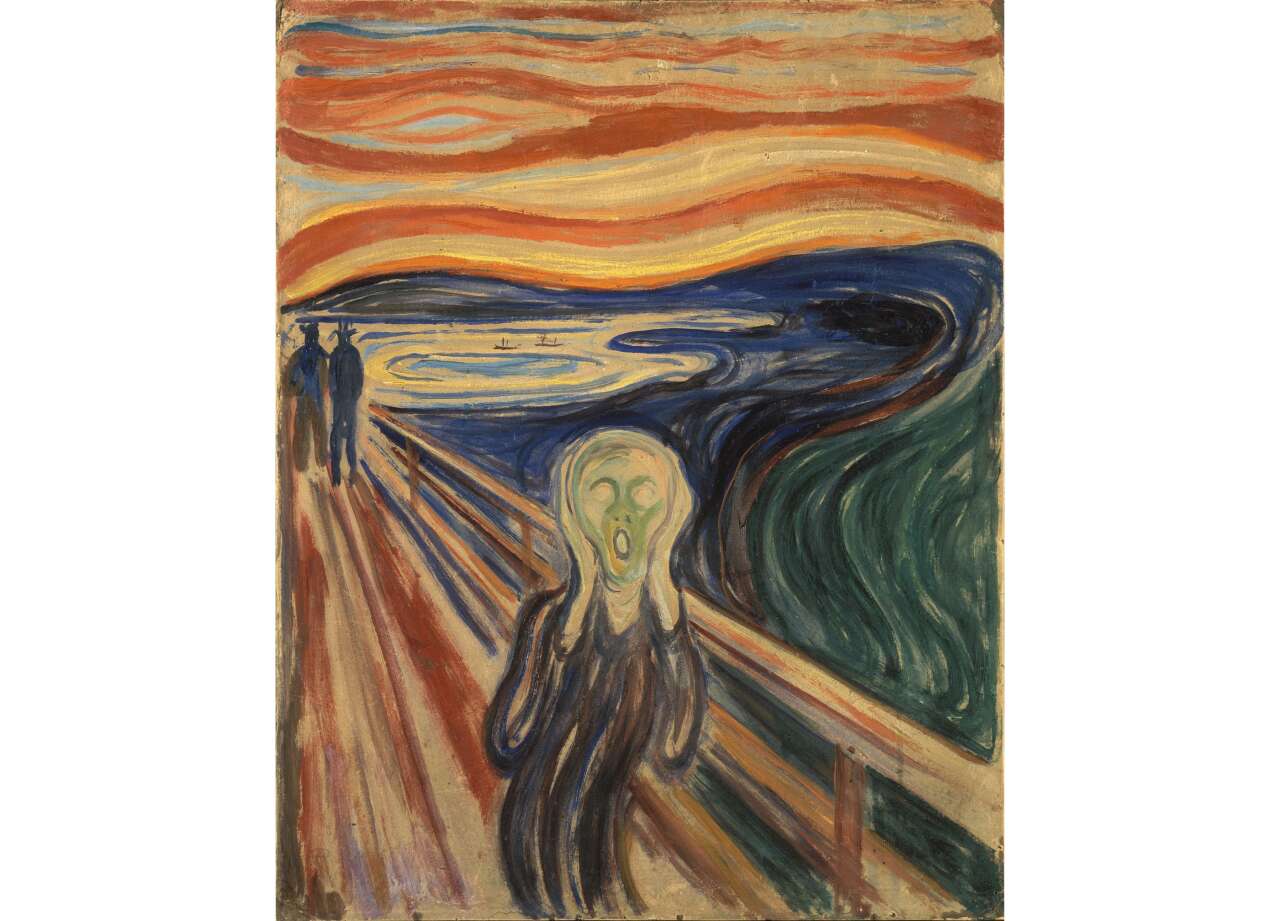

La méthode expressionniste s’oppose à l’impressionnisme. La caricature y tend, car le dessinateur y déforme les traits de sa victime pour parvenir à exprimer l’idée qu’il s’en fait. En humour, les caricatures ne suscitaient pas de rejet, le public réservant ses préjugés pour ce qu’il considérait comme l’art véritable. Mais l’idée d’une caricature grave, qui change l’apparence des choses dans un but d’admiration ou de crainte n’est pas acceptée aussi facilement. C’est pourtant une vérité simple que nos sentiments influencent la manière dont nous voyons les choses et le souvenir que nous en gardons. Après Van Gogh, le premier artiste à pousser assez loin ces recherches nouvelles fut le peintre norvégien Edward Munch (1863-1944).

Ce qui a agacé le public dans l’art expressionniste, ce n’est pas tant de trouver la nature déformée que de voir l’artiste s’écarter de la beauté. Les expressionnistes prenaient une part directe aux souffrances, à la pauvreté, à la violence : ils tendaient à voir dans un art limité à l’harmonie et à la beauté l’effet d’un manque d’honnêteté. Un Raphaël leur semblait hypocrite et dépourvu de sincérité, ils se plaisaient à éviter la joliesse et choquer le bourgeois. Ainsi de l’allemande Kathe Kollwitz (1867-1945) qui défendait la cause des pauvres à travers ses dessins et estampes. Son oeuvre est naturaliste, sans éléments conciliants et elle inspire beaucoup d’artistes et de propagandistes des pays de l’Est, ou elle se fit mieux connaitre qu’en Occident. C’est en Allemagne que l’expressionnisme a trouvé sa terre d’élection ; il y a rencontré un public, en jouant sur l’amertume de « l’homme de la rue ». Quand les nazis prirent le pouvoir, l’art moderne fut prohibé, et ses principaux représentants furent exilés ou réduits au silence. De même le peintre autrichien Kokoschka (1886-1980) heurta le public en refusant de se contenter du joli coté des choses, dans sa représentation d’enfants et de leurs corps gauche.

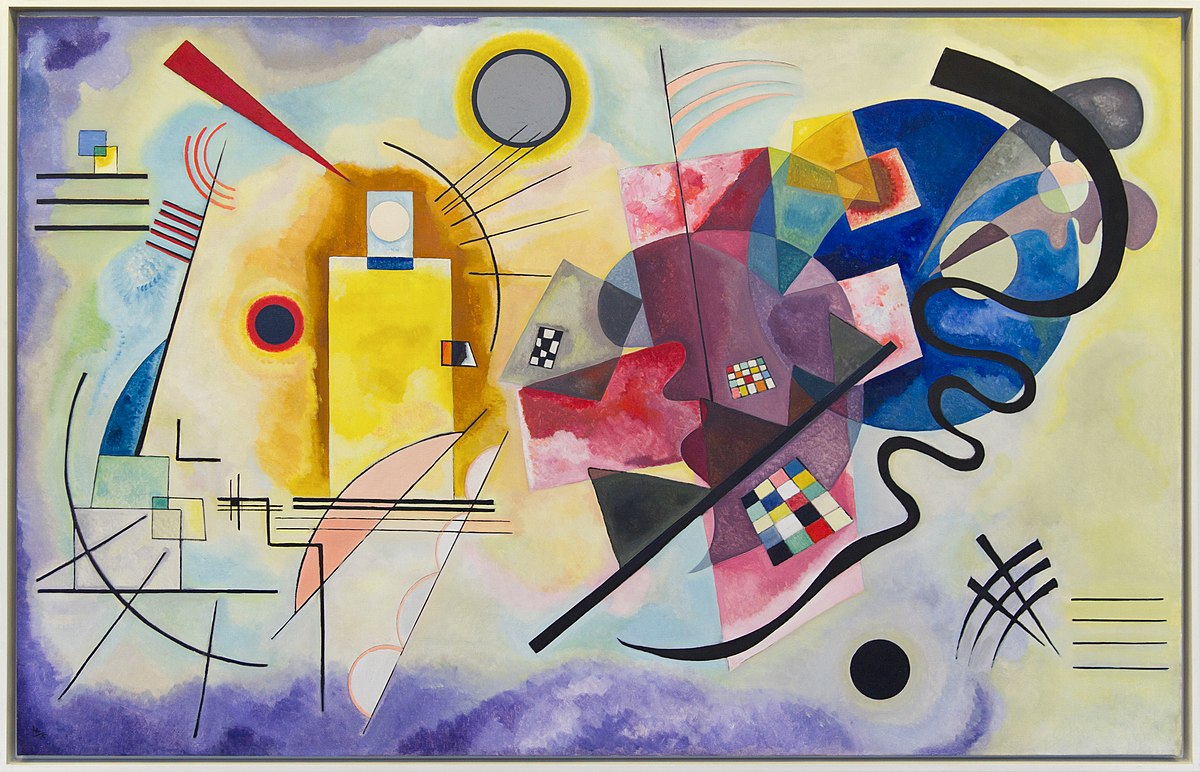

On ne peut pas pour ces peintres vraiment parler d’art expérimental. Mais mettre aussi fortement l’accent dans une oeuvre sur l’expression subjective devait fatalement conduire à de nouvelles expérimentations. Etait-il après tout indispensable d’en appeler à la nature pour exprimer une personnalité ? Ainsi la musique, qui se passe si bien de mots, a souvent inspiré le rêve d’une sorte de musique visuelle. Le premier artiste à franchir ce pas fut le peintre russe Wassily Kandinsky (1866-1944) qui vivait alors à Munich. Comme beaucoup d’allemands, c’était un mystique qui méprisait le progrès et la science. Il a mis l’accent sur les effets psychologiques de la couleur pure et fait remarquer qu’un rouge vif peut nous impressionner comme une sonnerie de clairon. Il eut le courage d’exposer ces premiers essais de musique colorée, qui sont en fait les premiers exemples d’art abstrait.

L’expressionnisme seul n’aurait pas donné naissance à un véritable mouvement d’art abstrait. Il faut regarder vers Paris, ou le cubisme prit son essor et représentait une rupture avec la tradition occidentale bien plus grande. Van Gogh et Gauguin, dont on commençait à remarquer les oeuvres, avaient exhorté les peintres à abandonner un art trop raffiné pour un art plus direct dans ses formes comme dans ses couleurs. En 1905 exposa à Paris un groupe d’artiste que l’on nomma « les fauves » en raison de leur aversion déclarée pour les formes de la nature, et de leur prédilection pour les couleurs violentes. Le plus célèbre fut Henri Matisse (1869-1954), caractérisé par son gout pour une simplification quasi-décorative, fusionnant les personnages et les paysages de ses tableaux avec l’harmonie du décor global, en ayant recours aux couleurs vives et aux contours rudimentaires.

Le peintre le plus impressionné par cette révélation fut un jeune Espagnol, Pablo Picasso (1881-1973). Arrivé à Paris à 19 ans, il peint d’abord dans un style expressionniste puis étudia l’art des peuples primitifs, apprenant ainsi une manière de construire une figure, un visage ou un objet avec quelques éléments très simples, mais tout en préservant volume et profondeur. Picasso décida de suivre le conseil de Cézanne de voir la nature en termes quasi géométriques : ne pas continuer le mirage de peindre les choses telles qu’elles apparaissent à notre vue, mais construisons (et non copions) un sujet. Si nous pensons à un objet, il n’apparait pas à notre esprit identique à ce qu’il est devant nos yeux. Nous concevons ses différents aspects simultanément. C’est là un retour à la méthode égyptienne, méthode qui consiste à prendre l’objet sous l’angle qui permet de percevoir clairement ses aspects les plus caractéristiques. Cette méthode de représenter différentes parties d’un élément sans que toutefois la peinture évoque le désordre a un inconvénient : on ne peut l’appliquer qu’à des objets plus ou moins familiers. Ainsi les cubistes choisissaient généralement des motifs familiers : guitares, bouteilles, figure humaine… Le cubisme invite le spectateur à participer au jeu subtil qui consiste à construire la suggestion d’un objet tangible à l’aide de quelques surfaces planes disposées sur sa toile. Le cubiste renonce à la recherche d’une solution pour représenter la profondeur, il tire de ce paradoxe des effets inédits.

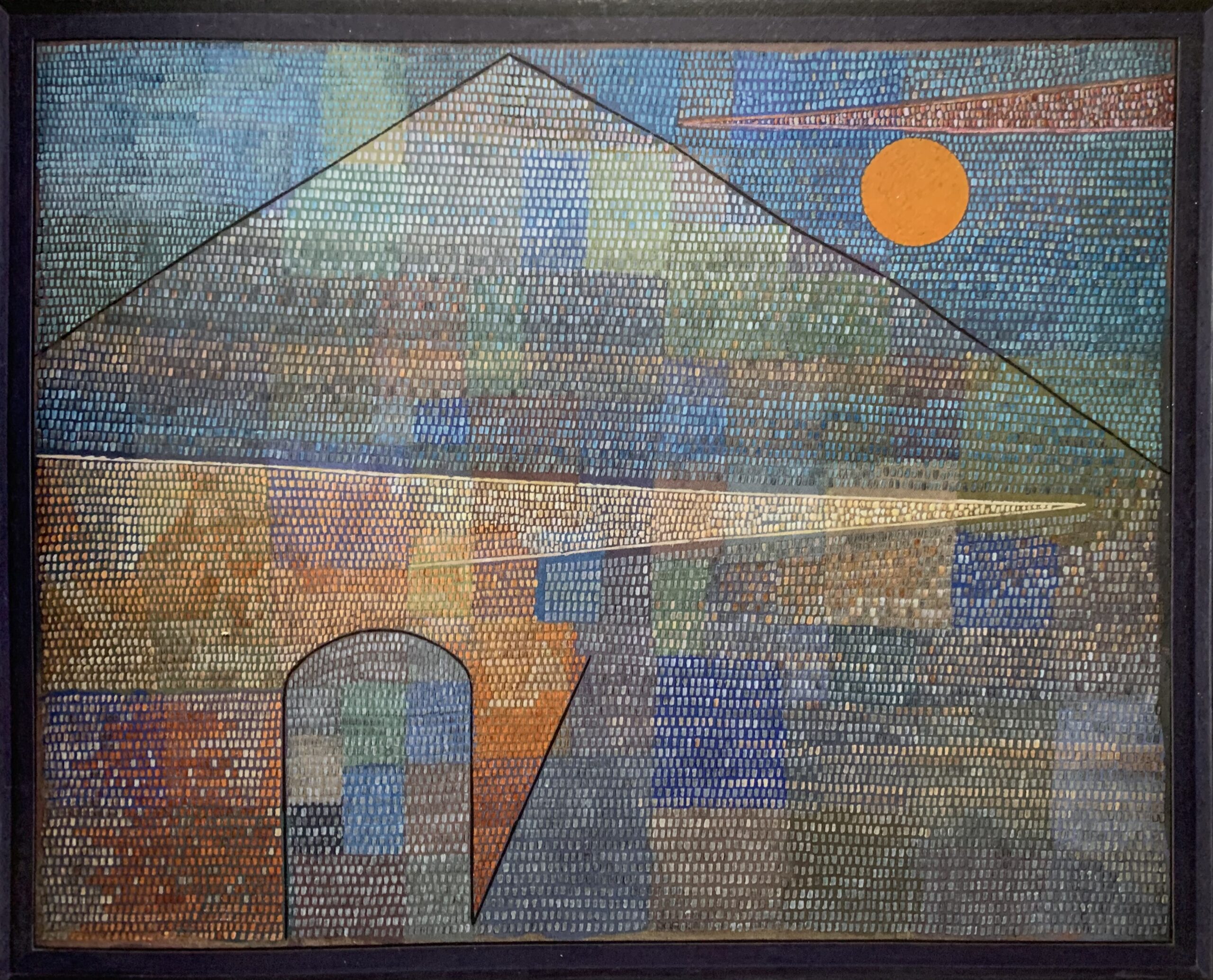

Picasso ne s’est pas limité au cubisme, il aimait à changer de méthode, passer de l’expérimentation la plus hardie à des formes toutes traditionnelles de l’art. Il a été jusqu’à abandonner temporairement la peinture pour la céramique. Picasso lui-même affirmait qu’il n’expérimentait pas. Il disait : « Je ne cherche pas, je trouve ». Il se moquait de ceux qui voulaient comprendre son art : tout le monde désire comprendre l’art ? Pourquoi ne pas essayer de comprendre le chant d’un oiseau ? Evidemment, aucune peinture ne peut être pleinement expliquée par des mots, mais les mots sont parfois d’utiles points de repère : ils peuvent nous donner au moins un aperçu de l’état d’esprit de l’artiste. L’attitude qui conduisait Picasso à ses trouvailles est très caractéristique de l’art moderne. Pour comprendre cette attitude, il faut revenir aux origines de cet art. Pour les artistes du temps jadis, le sujet était donné en premier lors d’une commande. Lorsque les commandes se firent plus rares, certains s’appliquèrent à le choisir en vue de trouver un acheteur potentiel. D’autres choisirent le sujet qui leur permettait l’étude d’un problème précis de leur métier. Ainsi par exemple de Whistler qui proclamait sa conviction que le sujet n’est pour un artiste que l’occasion d’une nouvelle étude de l’équilibre entre les couleurs et le dessin. Les cubistes ont prolongé cette idée et celle de Cézanne, que l’idée que ce qui compte en art, c’est de trouver des solutions neuves à des problèmes formels. La forme vient en premier, le sujet en second. Ainsi par exemple Paul Klee (1879-1940) expliquait qu’il commençait à établir certains rapports entre des lignes, des valeurs, des couleurs, accentuant ici, allégeant ailleurs, à la recherche de cette impression d’équilibre, de justesse, qui est le but de tout artiste. Les formes nées lui suggéraient un sujet réel ou fantastique… Klee était convaincu que cette manière de créer des images était plus fidèle à la nature que la copie la plus servile. C’est la nature elle-même qui crée par l’intermédiaire de l’artiste. Beaucoup d’artistes modernes qui partagent la foie de Kandinsky dans le coté créatif de la nature pensent qu’il faut renoncer à cette maitrise réfléchie, que l’oeuvre devrait se développer selon ses propres lois.

Ainsi, selon son tempérament et son gout, un artiste laisse plus ou moins le jeu des formes aboutir à des créations fantastiques. Les peintures de l’américain Lionel Feininger (1871-1956) en témoignent. Il était venu à Paris en 1912 et trouva le monde de l’art entiché de cubisme, ce mouvement qui avait apporté de nouvelles solutions au problème éternel de la peinture : comment figurer l’espace sur une surface plane, sans toutefois détruire la clarté de l’agencement. Feininger construit son tableau par des triangles débordant les uns sur les autres. Le thème – des régates – s’accorde, presque après coup, à cette construction de l’espace.

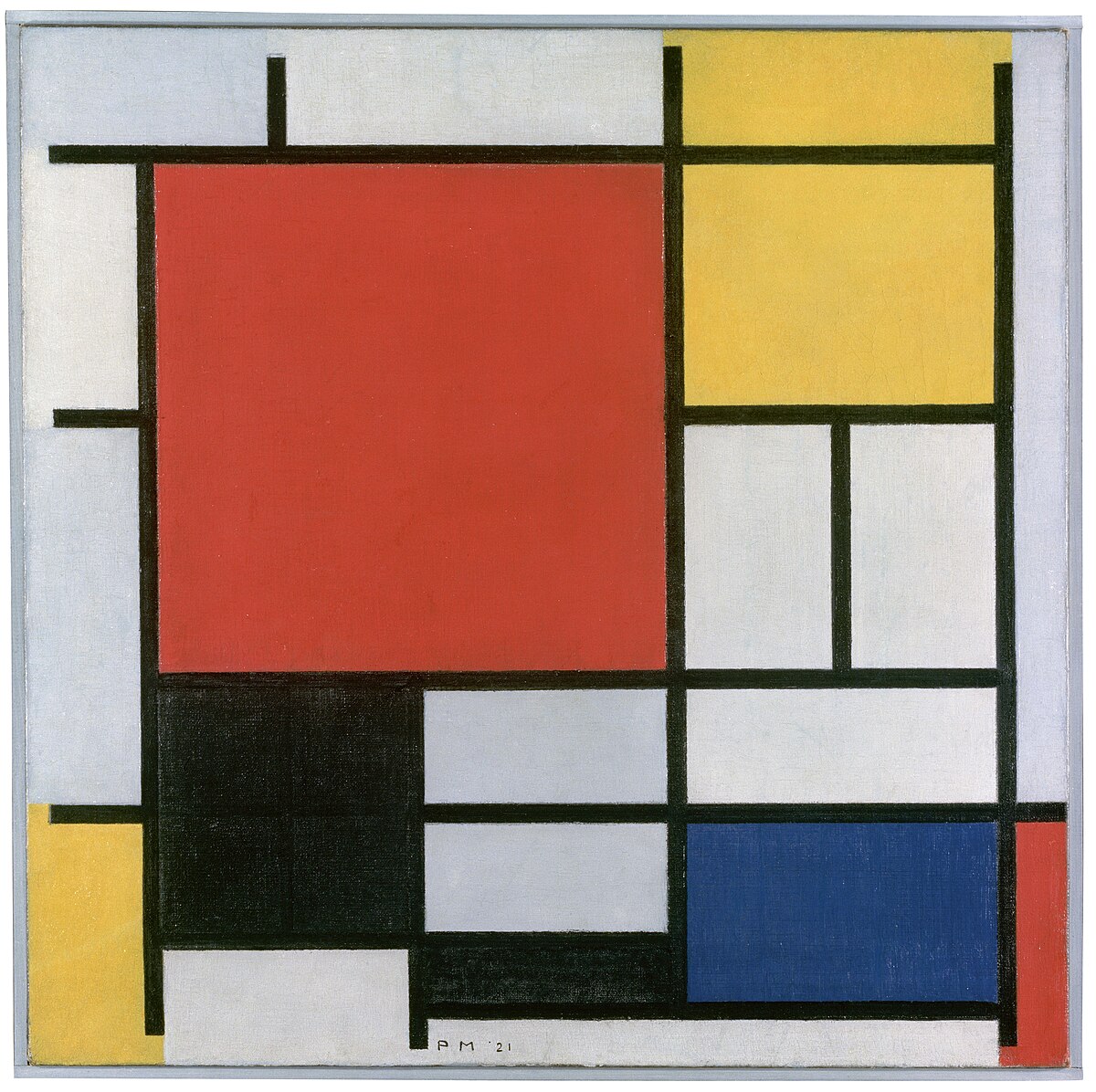

Il était à peu près inévitable que l’intérêt croissant pour les problèmes formels aboutisse à de nouvelles expériences dans le domaine de la peinture abstraite, que Kandinsky avait lancée en Allemagne. On se rappelle que ses idées étaient nées de l’expressionnisme et tendaient à un genre de peinture capable de rivaliser avec la musique en valeur expressive. Les peintres de Paris, de Russie et des Pays-Bas, sensibilisés à la structure par le cubisme, se demandèrent eux si la peinture ne pourrait pas devenir une sorte de construction comme l’architecture. Le néerlandais Piet Mondrian (1872-1944) voulait construire ses compositions à l’aide d’éléments simples : lignes droites et couleurs pures. Dans un état d’esprit proche, l’anglais Ben Nicholson (1894-1982) se concentrait sur les relations entre des formes simples telles que le cercle et le rectangle, qu’il taillait souvent dans des planches blanches, donnant à chacune d’elle une profondeur différente. Quoi qu’on pense de cette philosophie, on imagine facilement qu’une peinture qui ne comporte que quelques formes géométriques peut avoir présenté, pour son auteur, autant de difficultés que la peinture d’une Madone en présentait pour un artiste du passé. Le peintre moderne, en face de ses formes simples, est en fait comme perdu devant un infini de possibles. Même si nous ne partageons pas l’attitude du peintre, le sérieux de ses efforts ne prête pas à la moquerie.

Revenons un moment sur une autre idée : celle du primitivisme de Gauguin, et de sa préoccupation propre aux artistes modernes, du simple et de l’enfantin. Les artistes sentent bien qu’une attitude directe et simple est la seule chose qui ne puisse s’apprendre ; on peut acquérir du métier, mais beaucoup d’artistes ont le sentiment qu’il n’y a rien à gagner à ajouter encore à la foule des oeuvres d’art où la facilité et l’habileté sont poussées déjà à leur dernier degré. Ils se sentent en danger de perdre leur âme et de devenir de simples fabricants de peinture et de sculpture s’ils ne parviennent à se dégager et à redevenir comme des enfants. Ce primitivisme prôné par Gauguin eut peut être sur l’art moderne une influence encore plus durable que celle, expressionniste, de Van Gogh, ou que celle, constructiviste, de Cézanne (le cubisme). Il annonçait une complète révolution du gout. Les artistes se mirent à étudier les oeuvres des tribus primitives avec un zèle comparable à celui que manifestait l’art académique à l’égard de la sculpture grecque. Ce changement de gout amena de jeunes parisiens à s’intéresser à l’art d’un peintre amateur, modeste, employé d’octroi (douanier), menant en banlieue une existence retirée : Henri Rousseau, dit le Douanier Rousseau (1844-1910). Rousseau ignorait tout de la correction du dessin et des procédés de l’impressionnisme. Il peignait avec une certaine gaucherie chaque feuille d’arbre, chaque brin d’herbe… et de ses tableaux émanait quelque chose de simple et de si direct qu’on y sentait la main d’un maitre.

Ainsi était confirmée l’idée en vogue que la formation traditionnelle pouvait gâter les qualités les plus précieuses : ceux qui, comme Rousseau ou encore Marc Chagall (1887-1985) venu à Paris d’un ghetto de la province Russe, avaient réellement connu la vie d’un milieu modeste, se trouvaient avantagés. L’amour de Rousseau et de cet art naïf a poussé des artistes à rejeter comme un poids mort les théories et à peindre des paysages où chaque détail fût lisible, avec des sujets que tous pouvaient comprendre… Ainsi l’américain Grant Wood (1891-1942) a représenté son Iowa natal avec une simplicité voulue. Pour des raisons politiques, cette attitude fut par ailleurs grandement encouragée dans l’Allemagne nazie et la Russie communiste.

Il est possible d’apprécier le goût des artistes modernes pour tout ce qui est direct et authentique sans pour cela perdre de vue qu’un effort concerté de se faire naïf et simple conduit fatalement à des contradictions. Le « surréalisme » illustre parfaitement cette contradiction interne. Cette volonté effrénée de devenir enfants conduisit certains artistes à de simples exercices de sottise calculée. Il y avait cependant une voie qui n’avait été que rarement explorée dans le passé : celle de la création d’images fantastiques et oniriques, tels Bosch ou Goya l’avaient fait. L’ambition de Giorgio de Chirico (1888-1976) était de saisir l’impression d’étrangeté qui nous submerge lorsque nous nous trouvons en face de quelque chose d’inattendu et d’énigmatique.

René Magritte (1898-1967) y vit une vision nouvelle, une rupture et suivit cet exemple toute sa carrière, avec des peintures inexplicables faites d’images oniriques, avec des titres énigmatiques. Ainsi dans « Tenter l’impossible », Magritte aborde le devoir traditionnel du peintre académique, à savoir la peinture d’un nu, mais il comprend que ce qu’il doit faire n’est pas de copier la réalité, mais de créer une nouvelle réalité, comme nous le faisons dans nos rêves, même si nous ne savons pas comment nous y parvenons.

Magritte était membre d’un groupe important : les surréalistes, qui signifie l’aspiration des jeunes artistes précités à créer quelque chose de plus vrai que la réalité elle-même. Ils furent grandement influencés par les écrits de Freud qui montrent que l’enfant et le sauvage qui sommeillent en nous prennent le dessus lorsque la pensée lucide s’efface ou s’assoupit. C’est là l’origine de la conviction des surréalistes que l’art n’est jamais le produit d’une raison pleinement consciente. Pour eux, si la raison peut nous ouvrir la voie scientifique, la déraison seule peut nous offrir l’art, à la manière des poètes romantiques comme Coleridge ou Quincey qui avaient recours à l’opium pour chasser la raison et donner libre cours à l’imagination. Comme Klee, ils pensaient qu’un artiste ne peut prévoir son oeuvre mais doit la laisser se former en toute liberté. Un des principaux peintres surréalistes fut Salvador Dali (1904-1989). Les peintures de Dali peuvent nous aider à comprendre pourquoi l’artiste moderne cherche plus loin que la simple représentation de ce qu’il voit. Celui qui veut représenter un objet réel ou imaginaire s’attache essentiellement à construire, à l’aide de couleurs et de formes, un équivalent de l’image voulue : des points verts ce sont des feuilles… La manière de Dali, par laquelle la forme représente plusieurs choses à la fois, peut concentrer notre attention sur la diversité possible de la signification de chaque couleur, de chaque forme, et reflète le rêve fugitif d’un seul individu ; c’est un cas particulier dont nous ne possédons pas la clef.

On peut donc voir dans cette longue aventure de l’art l’histoire de perpétuelles modifications dans des traditions, de perpétuelles interférences entre elles, chaque oeuvre se référant au passé et en même temps annonçant l’avenir. Et c’est là le plus merveilleux aspect de cette aventure : un enchainement ininterrompu de traditions encore vivantes relie l’art de notre temps à celui de l’âge des pyramides. Cette continuité a parfois été menacée : hérésies d’Akhenaton, bouleversements du haut Moyen-Age, crise de la Réforme, rupture dans la tradition au temps de la Révolution française. Le danger a parfois été très sérieux : on sait que les arts ont disparu dans des contrées entières dans l’extinction des civilisations. Mais le désastre final a toujours été évité : de nouvelles tâches se sont toujours présentées pour remplacer celles disparues quant à la voie à suivre et au but à atteindre, qui est indispensable à la création de chefs d’oeuvre. En ce qui concerne l’architecture, ce miracle s’est produit une fois de plus : après les tâtonnements et hésitations du XIXème siècle, les architectes modernes ont retrouvé des bases sûres. Ils savent ce qu’ils veulent et le public accepte naturellement leurs oeuvres. En ce qui concerne la peinture, la crise ne semble pas encore dépassée. Il subsiste une sorte de fâcheux désaccord entre l’art dit « appliqué », « commercial », art qui fait le cadre de notre vie courante, et l’art « pur » qui tel qu’il apparait dans les galeries et les expositions, et se présente à beaucoup d’entre nous comme une énigme.

Il est aussi dépourvu de sens de se déclarer « pour » l’art moderne, que « contre » lui. Le point de développement où il est parvenu est notre oeuvre autant que celle des artistes. Il existe certainement de nos jours des peintres et des sculpteurs qui auraient été honorés à n’importe quel siècle. Si nous n’avons pas su inventer pour eux des tâches précises, de quel droit les blâmerions-nous quand leurs oeuvres nous semblent obscures et sans but ? Ce qui a été fait dans le passé ne présente plus de problème vivant. Y revenir ne peut susciter chez l’artiste aucune ardeur créatrice. Critiques et intellectuels demandent aux artistes de « créer de l’art », ils envisagent tableaux et statues comme les éléments d’un futur musée ; et à les entendre, chaque oeuvre nouvelle devrait apporter un style nouveau. Dépourvus d’un plan de travail bien défini, les artistes contemporains adoptent souvent ce point de vue. Mais l’originalité qu’ils poursuivent est elle une raison d’être suffisante ? Voila ce qui pousse si souvent l’artiste moderne vers les théories, originales ou anciennes, sur l’essence de l’art. Nous revenons ainsi à notre point de départ : il n’y a pas d’art en soi, il n’y a que des artistes, des hommes et des femmes qui ont reçu ce don merveilleux d’équilibrer des formes et des couleurs jusqu’à ce qu’elles sonnent justes, et qui possèdent cette intégrité de caractère qui ne peut se satisfaire de demi-solutions, qui préfèreront aux effets superficiels le labeur harassant d’un travail sincère. Des artistes, il en naitra toujours. Mais que l’art continue d’exister, cela dépend aussi du public, de nous-mêmes. C’est à nous de veiller à ce que le fil de la tradition ne se rompe point, et à ce que des possibilités restent ouvertes aux artistes d’ajouter encore à cette précieuse rangée de perles que le passé nous a laissée en héritage.

Source : The Story of Art – Gombrich, E.H