Source : The Story of Art – Gombrich, E.H

Cette rupture dans la tradition évoquée précédemment a considérablement transformé les conditions de vie et de travail des artistes. L’Art avec un grand A se distingue toujours plus de l’art comme exercice d’un simple métier. Au XIXème siècle, un autre évènement va menacer les fondations de l’art : la révolution industrielle ; le travail manuel cède sa place à la machine, l’atelier à l’usine.

En architecture, on a sans doute bâti davantage au cours du XIXème siècle qu’on ne l’avait fait durant toute notre ère. Pourtant, cette époque n’a pas eu de style propre : on demandait du gothique, du baroque, l’apparence d’un château fort, d’un palais de la Renaissance… Il y a sans doute eu des architectes doués au XIXème siècle, mais les conditions de leur art allaient contre eux.

En peinture et en sculpture, la aussi les changements furent brutaux. Jusqu’alors, le sort d’un peintre était établi d’avance comme pour n’importe quel artisan, en fournissant le travail qu’un client attendait. Sa situation était stable. Cette sécurité disparut au XIXème siècle avec le rejet de la tradition qui ouvrait une liberté absolue de choix : il appartenait désormais au peintre de décider s’il allait peindre des paysages ou des périodes de l’histoire, dans un style romantique ou autre… et ainsi la propre envie et liberté de l’artiste s’opposa à la demande du public, qui avait en général une idée assez arrêtée de ce qu’il désirait. Les rapports sont devenus tendus : l’artiste n’avait plus le goût de se plier aux idées arrêtées de son client, il avait le sentiment de faire des concessions incompatibles avec le respect de soi-même et le souci de réputation auprès de ses pairs. Et s’il rejetait systématiquement toute commande inconciliable avec ses exigences intérieures, il risquait littéralement de mourir de faim.

Aussi dans le cours du siècle se creusa un fossé entre les artistes qui ne rechignaient pas à aller au devant des désirs du public, et ceux qui mettaient leur gloire à travailler dans l’isolement. Cet état de chose s’aggravait du fait de la Révolution industrielle, du déclin de l’artisanat, de l’avènement d’une nouvelle classe moyenne dépourvue de culture, et de l’inévitable abaissement du goût qui en était la conséquence.

Entre le public et les artistes, la méfiance était réciproque. Pour l’homme d’affaires, l’artiste avait quelque chose d’un imposteur qui demande des sommes absurdes pour un travail qui n’en est pas un. De leur côté, les artistes aimaient à « choquer le bourgeois » et en vinrent à se considérer comme appartenant à une espèce particulière et s’efforcèrent de marquer par leur apparence extérieure tout leur mépris des conventions et de la respectabilité. S’il faut reconnaitre que la nouvelle situation des artistes n’était pas sans danger, cette parfaite liberté de choix, cette indépendance à l’égard des caprices de l’amateur étaient en elles-mêmes des conquêtes essentielles.

Pour la première fois sans doute, l’art pouvait exprimer sans entraves et sans restrictions tout ce qui fait une individualité, mais il est bien évident que la première condition est l’existence même d’une individualité à exprimer. Or la question n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. Par exemple l’art égyptien rempli de conventions ne permettait guère à l‘artiste d’exprimer son individualité. Mais si la liberté laissée à l’artiste était ensuite devenue suffisante pour distinguer Rembrandt de Veermer par exemple, aucun de ces artistes n’était consciemment guidé dans ses choix par le souci d’exprimer sa personnalité. L’idée que l’expression de l’artiste constitue le but essentiel de l’art n’est possible que dès lors que les autres buts poursuivis jusqu’alors disparaissent. Ainsi au XIXème siècle, l’expression de l’artiste supplante l’habileté technique dont on est désormais blasé. Ce qu’on demande désormais à l’art, c’est de manifester avec une sincérité totale la conscience intime de l’artiste, de l’homme derrière l’oeuvre.

A cet égard il y a une vraie rupture entre l’histoire de l’art du XIXème siècle et l’histoire de l’art des siècles précédents. Autrefois, les artistes les plus remarquables étaient aussi ceux qui recevaient les commandes les plus importantes et devenaient donc célèbres (Giotto, Michel-Ange, Rubens…). Il pouvait y avoir des exceptions, mais dans l’ensemble les artistes et le public partageaient certaines croyances et s’accordaient donc aussi sur certains critères de qualité.

Au XIXème siècle se creuse un gouffre entre les artistes à succès – ceux qui alimentaient « l’art officiel » – et les non-conformistes, surtout appréciés après leur mort. Aujourd’hui encore nous sommes assez peu au fait de cet art officiel du XIXème siècle – les monuments aux grands hommes dans les squares publics, les peintures murales des hôtels de ville et les vitraux des Eglises – mais presque tous ont pour nous un parfum si vieillot que nous n’y faisons plus guère attention. Peut être y a-t-il une explication à cette désaffection : notre vision du passé tend à changer très vite et dès lors, les représentations des évènements héroïques du passé perdaient rapidement leur attrait, et semblent creux ou conventionnels. Il reste que l’histoire de l’art du XIXème siècle ne sera jamais l’histoire des artistes les plus recherchés et les mieux payés de l’époque, mais plutôt l’histoire d’une poignée d’hommes solitaires qui avaient le courage et la persévérance de penser par eux-mêmes, d’affronter les conventions d’un oeil critique et d’ouvrir ainsi des voies nouvelles à l’art.

Le principal théâtre de cette histoire mouvementée fut Paris, centre artistique du XIXème siècle. Les artistes du monde entier venaient étudier à Paris et participer aux interminables discussions sur la nature de l’art dans les cafés de Montmartre.

Le chef de file des conservateurs fut Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), élève et fidèle de David, qui admirait l’art héroïque de l’Antiquité classique. Il méprisait l’improvisation et le désordre et soulignait l’importance de la précision absolue dans l’étude du modèle vivant. Si beaucoup d’artistes ont été impressionnés par cette technique infaillible et la personnalité d’Ingres, même quand on ne partageait pas ses idées, on comprend aussi que ses contemporains de tempérament plus passionné aient trouvé insupportable cette perfection glacée. Eugène Delacroix (1798-1863) fut le porte drapeau de ces derniers. Fils des révolutions, d’une nature complexe, on lui attribua une étiquette de révolté extrémiste car il n’acceptait pas les normes de l’Académie, les discours sur les Grecs et Romains… Il pensait qu’en peinture, la couleur était bien plus importante que le dessin, l’imagination que le savoir, il préférait les Vénitiens et Rubens à Poussin ou Raphaël. Lassé aussi des sujets de l’académie, il voyagea en Afrique du Nord en 1832 pour étudier les couleurs éclatantes du monde arabe. Dans ses oeuvres, Delacroix nous fait prendre part à l’intensité de l’instant, il y a un certain romantisme dans sa peinture, pas de contours nets, pas de composition scrupuleusement équilibrée, par de sujet civique ou exemplaire.

Delacroix admirait un paysagiste de sa génération dont l’art forme un pont entre ces conceptions opposées de la nature : Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875). S’il cherchait la vérité dans ses tableaux, il se concentrait moins sur les détails que sur la forme générale et le ton de ses motifs. Le paysage prenait une importance croissante dans la peinture du XIXème siècle. Dans la représentation de la Villa d’Este, là ou Fragonard joue sur une gradation de tons avec une seule couleur, Corot obtient des effets analogues avec sa palette, ce qui est remarquable car la couleur entre souvent en conflit avec les gradations de tons. Dans cet exercice, les peintres atténuaient souvent la couleur du premier plan pour rester dans une gamme tonale unifiée. Corot semble lui avoir saisi la lumière radieuse avec un gris argenté qui n’absorbe pas tout à fait les couleurs, mais les maintient en harmonie sans s’éloigner de la vérité visuelle.

Malgré l’admiration portée à la maitrise paisible de Corot, ses collègues ne le suivirent pas. Cette révolution suivante portera sur le choix du sujet. La doctrine académique selon laquelle la grande peinture devait se limiter à la représentation de nobles héros, travailleurs ou paysans étant tout juste bons à figurer dans des scènes de genre n’était pas morte. Vers 1848, un artiste du nom de Jean-François Millet (1814-1875) s’attacha à envisager la figure comme ses amis envisageaient le paysage. Il voulut peindre la vie paysanne telle qu’elle est. Cela ne semble pas révolutionnaire, mais jusque là on avait représenté les paysans comme des rustres comiques à la Bruegel par exemple. Millet représente des femmes en plein travaux des champs, elles ne sont ni belles ni graciles, et il n’y a rien d’anecdotique ou d’idyllique dans le tableau. Millet leur a donné une dignité plus authentique que celle de tant de héros académiques. C’est Gustave Courbet (1819-1877) qui baptisa cette tendance en intitulant son exposition : « Le Réalisme ». C’est un tournant dans l’évolution artistique. Courbet ne reconnaissait pour maitre que la seule nature. Il ne recherchait pas l’élégance mais la vérité, à la manière d’un Caravage. Il s’est représenté lui-meme, marchant dans la campagne, en bras de chemise, ce qui n’a pas manqué de choquer les académiciens. Il voulait faire de son tableau une protestation contre les préjugés de son temps, heurter la suffisance bourgeoise et proclamer le prix d’une sincérité artistique sans compromis. Pas d’attitudes élégantes, de recherche de contour, refus des effets faciles, ses oeuvres sont sincères et Courbet fut une inspiration pour beaucoup d’artistes à braver les conventions et à ne suivre que leur propre conscience artistique.

Un même souci de sincérité orienta un groupe de peintres anglais dans des voies bien différentes de celles du réalisme. Ils méprisaient l’art des académies, et dès lors que les académies se réclamaient de la tradition de Raphaël, ils en déduirent que c’était lui qui avait engagé l’art dans une mauvaise direction, et se nommèrent « Confrérie pré-raphaélite » (!). Un des plus doués d’entre eux fut Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), fils d’un émigré italien. Ils cherchaient à retrouver l’esprit primitif du Moyen-Age, retrouver un aspect naïvement sincère. Mais ce faisant il cherchaient l’impossible, et leurs efforts les conduisirent dans une impasse. Il y a une contradiction inhérente à vouloir devenir des primitifs. La volonté expresse des maitres français d’envisager la nature sans aucun souci des conventions se révéla beaucoup plus fructueuse pour la génération suivante.

Après les révolutions de Delacroix et de Courbet, la troisième révolution picturale en France fut déterminée par Edouard Manet et ses amis. Dans la lignée de Courbet, ils estimaient que l’art traditionnel n’était parvenu qu’à une représentation très artificielle des êtres et des choses : les peintres faisaient poser leurs modèles à l’atelier, sous une lumière latérale et obtenaient l’illusion du relief et du volume par des passages nuancées de la lumière à l’ombre. Les élèves de l’académie apprenaient en suivant ces modèles, et l’appliquaient à tout ce qu’ils peignaient, et le public y était habitué. Mais de plein air, il ne faut pas oublier qu’on ne perçoit généralement pas de tels dégradés. Si nous n’obéissons qu’à nos yeux et pas aux conventions, on verra que le relief n’a en réalité rien d’aussi accusé, que les parties éclairées sont plus lumineuses… Il n’est pas surprenant que de telles idées ait été considérées comme des extravagances. Nous avons évoqué au cours de l’histoire de l’art à juger d’après ce que nous savons, plutôt que d’après ce que nous voyons. Ainsi des égyptiens qui représentaient les parties d’une figure sous leur angle le plus caractéristique (ils savaient de quoi à l’air une main… ). Les Grecs ont introduit l’art du raccourci, avant que la notion abstraite des choses reprenne de l’importance avec le premier art chrétien et les siècles médiévaux. On peut aussi se demander si les découvertes de la Renaissance en matière de perspective scientifique et d’anatomie n’ont pas accentué la notion d’un monde abstrait : dans les siècles suivants, les artistes ont constamment perfectionné leurs moyens de traduire le monde visible, mais aucun n’a sérieusement mis en doute l’idée que chaque objet, dans la nature, possède une forme et des couleurs bien définies et constantes, qu’il suffit de transposer dans la peinture. Ainsi Manet et son groupe ont été les instigateurs d’une révolution dans le traitement des couleurs presque comparable à la révolution apportée par les Grecs dans le traitement des formes. Ils se sont aperçus que lorsque qu’on regardait la nature ou des objets en plein air, nous ne voyons pas en réalité quelque chose dans la singularité de sa couleur propre : nous voyons en réalité une brillante bigarrure née d’innombrables échanges de reflets. Dès les premiers tableaux de Manet qui présentaient des contrastes pus rudes et plus énergiques, ce fut un tollé parmi les artistes académiques. En 1863, le jury refusa de présenter ses oeuvres au Salon Officiel qui furent exposées dans une exposition spéciale : le Salon des refusés où le public se rendait pour se divertir de ces incapables qui refusaient d’accepter le verdict de leurs ainés. Il nous est difficile de comprendre la violence de ces querelles entre artistes et critiques d’autant qu’aujourd’hui les tableaux de Manet sont parfaitement reconnus. Manet lui même ne se considérait pas comme un révolutionnaire, mais dans la lignée des maitres de la touche comme Titien ou Velasquez… Les tableaux de Manet ont quelque chose de plat, illustrant les reliefs qui s’effacent parfois à la lumière du jour. C’est ce genre d’effet que Manet cherchait à traduire, et qui passait alors comme le fruit de l’ignorance. Nous avons devant les tableaux de Manet plus que tout autre une impression de réalité immédiate.

Outre les couleurs en plein air, ces théories nouvelles concernaient également la vision des formes en mouvement. Manet ne se laissait pas influencer par ce qu’il savait des formes, pour ne représenter que ce qu’il voyait vraiment, ainsi il a pu représenter une course de chevaux dont aucun n’a quatre jambes. Mais voyons-nous vraiment les quatre jambes de chaque cheval quand nous assistons à une course ? Manet nous transporte dans le tohu-bohu d’un champ de courses tel qu’a pu le voir l’artiste : il a fidèlement enregistré ce que la rapidité de l’instant a permis à son oeil de saisir.

Parmi les peintres qui se joignirent à Manet se trouvait Claude Monet (1840-1926). Son idée était que tout sujet de plein air devait être exécuté et même achevé sur place. Cela entrainait un changement de méthode et d’habitudes pour le peintre : la nature, le « motif » changent à chaque instant avec par exemple le passage d’un nuage devant le soleil. Le peintre était dans la nécessité de les poser directement sur la toile en touches rapides, moins soucieux du détail que de l’effet d’ensemble. C’était ce manque de fini, cet air d’improvisation qui exaspéraient les critiques. Les peintres se réclamant de Manet, boudés par le Salon, se réunirent pour exposer leurs oeuvres dans l’atelier d’un photographe. Il y avait là un tableau de Monet intitulé « Impression, soleil levant », qui représentait un port vu à travers une brume matinale. Un critique, jugeant ce titre ridicule, voulut en affubler le groupe entier, les nommant par dérision « impressionnistes ». Il voulait indiquer par là que ces peintres n’avaient pas de connaissances solides et qu’ils pensaient qu’une impression fugitive suffisait à faire un tableau. L’étiquette resta, et le sous-entendu ironique fut oublié, comme cela avait été le cas pour « gothique », « baroque » ou « maniériste ». Outre la technique de ces peintres, la critique était révoltée par le choix des sujets. Monet était convaincu que les effets magiques de l’atmosphère et de la lumière ont une importance plus grande que le sujet. Toutefois, représenter la Gare Saint-Lazare passait pour un insolent défi au yeux des critiques.

Les impressionnistes, comme Pierre Auguste Renoir (1841-1919), ont appliqué à la figure humaine les mêmes principes qu’au paysage. Après plus d’un siècle, nous avons quelque peine à comprendre la tempête d’indignation et de moquerie qui accueillit de telles peintures. Il nous apparait à l’évidence que ce traitement d’apparence sommaire, loin d’être l’effet de la négligence, est le fruit d’une connaissance profonde des moyens et des buts de l’art. Si Renoir avait cherché à rendre le moindre détail, son tableau aurait eu toutes les chances d’être morne et sans vie.

Devant une oeuvre d’un des esprits les plus systématiques de l’impressionnisme, Camille Pissaro (1830-1903), le public refusait de se reconnaitre dans la série de tâches informes qui figurent la foule des passants. Il a fallu du temps au public pour apprendre à apprécier une oeuvre impressionniste : il faut prendre du recul et le miracle s’opère – l’essence de la vision du peinte et toutes les petites tâches prennent forment et s’animent.

Ces artistes devaient être payés de l’ironie et de l’incompréhension qu’ils suscitaient par le sentiment d’une extraordinaire liberté : le monde entier s’offrait à leur pinceau. Toutes les vieilles sornettes – « Sujets nobles » – « Compositions symétriquement équilibrées » … – étaient laissées de coté. L’artiste ne répondait plus que de sa propre sensibilité de peintre et de la manière dont il peignait. Rétrospectivement, malgré la dureté de la lutte, le triomphe des impressionnistes fut complet. Certains comme Monet ou Renoir vécurent assez longtemps pour savourer les fruits de leur victoire et devenir célèbres et respectés dans toute l’Europe. En outre, ce changement eut une portée à longue échéance : on pouvait désormais tenir pour faillibles les critiques qui avaient tourné les impressionnistes en dérision : la critique d’art subit alors une perte de prestige dont elle ne se releva jamais. Le combat des impressionnistes devint un mythe pour tous les innovateurs en matière d’art.

Cette conquête de la liberté par les peintres n’aurait sans doute pas été si rapide ni complète sans l’assistance de deux alliés qui contribuaient alors à l’éveil d’une vision nouvelle. Le premier c’est la photographie. L’objectif a aidé à découvrir le charme d’une composition inattendue. Il a également amené le peintre à renoncer à des tâches que le photographe pouvait mieux remplir et à meilleur marché. Le rôle documentaire et de transmission à la postérité allait passer de la peinture à la photographie. C’est une révolution aussi importante que l’abolition du culte des images par le protestantisme. Jusqu’à l’invention de la photographie, toute personne un peu aisée posait devant un peintre au moins une fois dans sa vie. Dorénavant, on ne se soumettrait à cette corvée que pour faire plaisir à un ami peintre. Ainsi, tout doucement, les artistes furent poussés à rechercher des domaines ou la photographie ne pouvait pas les suivre. L’art moderne ne serait sans doute pas ce qu’il est sans le développement de cette invention.

Les impressionnistes firent une autre découverte utile à la résolution de leurs problèmes nouveaux concernant le motif ou la couleur : l’estampe japonaise. Depuis un millénaire, l’art japonais s’était développé en suivant les principes de l’art chinois dont il était issu. Au cours du XVIIIème siècle, les artistes japonais abandonnèrent les sujets traditionnels de l’art d’Extreme Orient au profit de thèmes de la vie quotidienne dont ils firent les sujets de gravure sur bois tirées en couleur. Lorsque vers le milieu du XIXème siècle, le Japon dut engager des relations commerciales avec l’Europe et les Etats-Unis, ces estampes peu considérées au Japon servirent de papier d’emballage, et c’est par cette voie modeste qu’elles pénétrèrent en Europe. Les impressionnistes les recherchaient avec avidité, y voyant une tradition étrangère à ces règles et ces clichés académiques dont ils cherchaient eux-mêmes à s’affranchir. Les maitres japonais n’hésitaient pas à représenter des figures coupées par les bords de l’estampe ou masquées par un rideau…

C’est l’ignorance de cette règle européenne de la représentation d’un personnage en entier qui a séduit les peintres, dont Edgar Degas (1834-1917), de la même génération que Manet et qui resta un peu à l’écart des impressionnistes bien qu’il en partageait les convictions. Le dessin et ses problèmes l’intéressaient passionnément, il s’attachait à rendre les formes et à suggérer l’espace sous l’angle le plus imprévu. Il s’adonna particulièrement aux représentations des ballets, sous tous les angles possibles. Pour lui les danseuses n’étaient mêmes pas de jolies filles, et il se souciait peu de leur humeur et de leurs sentiments, il se préoccupait du jeu de la lumière et de l’ombre sur des formes humaines, le rendu du mouvement ou de l’espace.

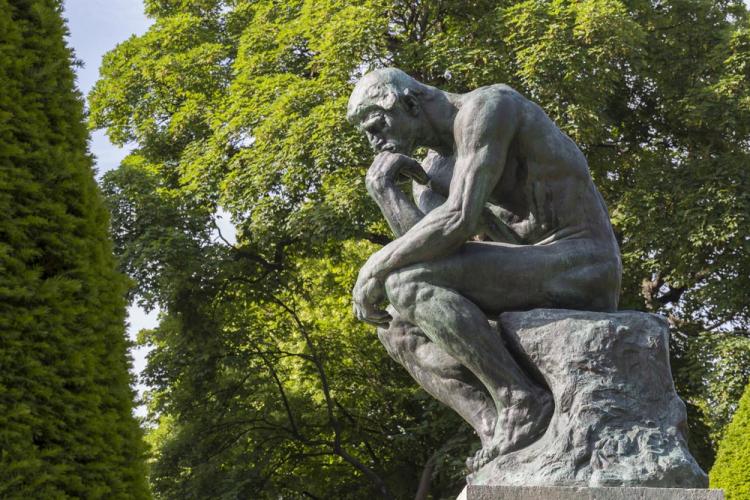

Les principes essentiels de la nouvelle école ne pouvaient s’exprimer pleinement qu’en peinture : néanmoins les sculpteurs prirent part eux aussi à ces luttes en faveur du modernisme. Ainsi du grand sculpteur Auguste Rodin (1840-1917), grand admirateur de Michel-Ange et des traditions, il fut reconnu comme un maitre et aucun de ses contemporains n’a sans doute joui d’une aussi grande réputation. Pourtant son manque de fini dans ses oeuvres suscitèrent de fortes critiques et il fut rapproché des impressionnistes. Pour le gros du public, perfection artistique était synonyme d’exécution minutieuse et fignolée. Rodin affirmait au contraire le droit de l’artiste à considérer son oeuvre comme achevée lorsqu’il avait atteint son objectif artistique.

L’impressionnisme avait fait de Paris la capitale artistique de l’Europe. Les artistes venaient y étudier et repartaient avec l’esprit ancré de ces idées nouvelles. Le plus important de ces étrangers fut l’américain James Abbott McNeill Whistler (1834-1903). Comme Degas ou Rodin, ce n’était pas un impressionniste au sens premier du mot : son problème essentiel ne concernait pas les effets de lumière et de la couleur, mais il poussait à ses dernières conséquences l’idée que ce qui compte en peinture, ce n’est pas le sujet lui-meme, mais la manière dont il est exprimé par des formes et des couleurs. Whistler était célèbre pour son caractère agressif et son mépris des conventions académiques. Là ou certains artistes espéraient amener leurs compatriotes à un sens plus grand de la beauté, en s’adressant à leur sentiment moral, Whistler devint l’un des promoteurs de ce qu’on appela « l’art pour l’art », mouvement qui mettait en avant cette idée que la sensibilité artistique est dans la vie la seule chose digne d’être prise au sérieux. Ces deux attitudes eurent de plus en plus d’importance à mesure que le XIXème siècle approchait de sa fin.

Source : The Story of Art – Gombrich, E.H